本文

介護保険に係る様々な手続きについて

高額介護サービス費支給申請

概要

同一月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

申請

支給を受けるには申請が必要ですが、1度申請をされると、次回からの支給対象分については随時指定口座へお支払いいたします。

施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。

| 区分 | 限度額 | |

|---|---|---|

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 |

140,100円(世帯) |

|

| 課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方 |

93,000円(世帯) |

|

| 住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 |

44,400円(世帯) |

|

|

世帯全員が住民税非課税 |

24,600円(世帯) |

|

|

24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

|

|

生活保護受給者の方等 |

15,000円(個人) |

|

関連ファイル

高額介護サービス費支給申請書 [Wordファイル/21KB]

高額医療合算介護サービス費支給申請

概要

同一世帯で介護保険と医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が後から支給されます。(高額医療・高額介護合算制度)

申請

支給を受けるには、医療保険の窓口への申請が必要です。

同一世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。

自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。

〇介護と医療の自己負担合算後の限度額(年額:毎年8月1日から翌年7月31日まで)

| 区分 |

限度額 |

|||

|---|---|---|---|---|

| 基準総所得額 | 901万円超 |

212万円 |

||

| 600万円超~901万円以下 |

141万円 |

|||

| 210万円超~600万円以下 |

67万円 |

|||

| 210万円以下 |

60万円 |

|||

| 住民税非課税世帯 |

34万円 |

|||

| 区分 |

限度額 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

| 現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 |

212万円 |

|||

|

課税所得380万円以上690万円未満 |

141万円 | ||||

|

課税所得145万円以上380万円未満 |

67万円 | ||||

| 上記以外の住民税課税世帯 |

56万円 |

||||

| 住民税非課税世帯 |

31万円 |

||||

|

世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) |

19万円 |

||||

関連ファイル

高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 [Wordファイル/25KB]

介護保険負担限度額認定申請

概要

施設サービスや短期入所サービスを利用するときに必要な、食費及び居住費について、世帯の住民税課税状況に応じて自己負担の限度額を設定し、利用者負担の軽減を行います。

申請

福祉・介護課の窓口にて申請をしていただき、課税状況等の確認後、結果を通知します。

該当された方には認定証も交付いたしますので、施設に提示し軽減を受けてください。

| 段階 | 所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||

| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||||

| 第1段階 | 生活保護受給者の方等 | 要件なし | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |

0円 | 300円 | |

| 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の方 |

単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |

||||||

| 第2段階 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 |

単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |

880円 | 550円 | 550円 (480円) |

430円 | 390円 【600円】 |

|

| 第3段階(1) | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 |

単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |

1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |

430円 | 650円 【1,000円】 |

|

| 第3段階(2) | 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 |

単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |

1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |

430円 | 1,360円 【1,300円】 |

|

| 非該当 [基準費用額] |

第1〜3段階(2)に該当しない方 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円) |

437円 (915円) |

1,445円 | ||

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【 】内の金額は、短期入所サービスを利用した場合の額です。

関連ファイル

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

概要

排泄や入浴などに使用する福祉用具を購入された場合に、その費用の一部を支給します。

※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

支給対象の種類

- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)

- 簡易浴槽

- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)

- 自動排泄処理装置の交換可能部品

- 移動用リフトのつり具の部分

- 排泄予測支援機器

- 固定用スロープ

- 歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く)

- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)

申請

支給対象の福祉用具を購入後、領収書等を添えて申請することで購入費用の7~9割が支給されます。

※購入できる品目の指定や、購入費用の7~9割の支給には限度額が設定されていますので、担当ケアマネージャーに相談のうえ購入されることをおすすめします。

支給限度額

年間10万円が上限で、その1~3割が自己負担です。※毎年4月1日から1年間

関連ファイル

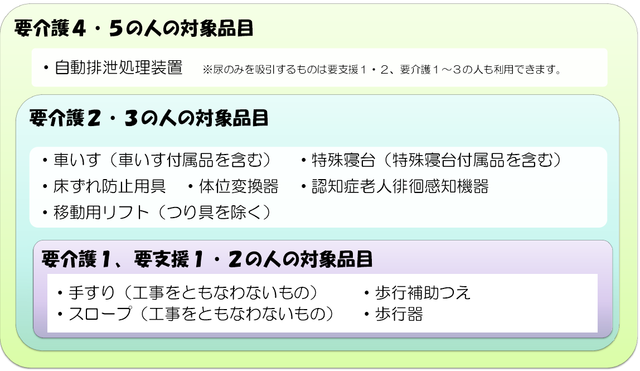

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

概要

日常生活の自立を助けるため、福祉用具を借りることができます。

要介護度によって利用できる用具が異なります。

支給対象の種類

利用を希望される方は、ケアマネージャーへご相談ください。

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

概要

生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割(1~3割と支給対象外の工事費は自己負担)が住宅改修費として支給されます。

申請

住宅改修については、改修項目が介護保険給付の対象となるかどうかの事前審査が必要になります。

※申請前に「介護保険による住宅改修の手引き」[PDFファイル/274KB]をご確認ください。

利用を希望される方は、ケアマネージャーへご相談ください。

支給限度額

20万円が上限で、その1~3割が自己負担です。

※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。

※原則1回限りの支給になりますが、引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。

「受領委任払い」も利用できます

支給方法は、いったん利用者が改修費用の全額を施工業者に支払い、その後、玄海町に申請することで保険給付分の支給を受ける「償還払い」が原則となっています。

しかし、いったん改修費用の全額を支払うことが困難な方にも住宅改修の制度を利用していただくため、施工業者へ玄海町から直接支払うことで一時的な費用負担を軽減する「受領委任払い」も利用できます。

※対象者は下記の2つの条件を満たす方

- 要介護(要支援)認定を受けている方

- 介護保険料を滞納していない方