本文

玄海町昔あれこれ

印刷用ページを表示する更新日:2025年12月8日更新

玄海町昔あれこれ

1.『旧玄海町役場(有浦村役場)と値賀村役場』

旧玄海町役場(有浦村役場)は、唐津農協玄海支所(諸浦)の道路向かい側(旧道)に位置し、1993(昭和58)年に現在の庁舎に移転するまで利用されていました。

旧玄海町役場

有浦村役場(昭和初期)

値賀村役場は、現在の値賀出張所・値賀分館(平尾)の敷地にありました。建物は1978(昭和53)年まで値賀出張所として利用されていました。

値賀村役場(昭和初期)

現在の値賀出張所・値賀分館

2.『町章』

玄海町の町章は、 1958(昭和33)年3月に、デザイン一般公募(作品数83点、応募者65名)をして、最終選考7点から選ばれました。(本吉逸男氏の作品)

玄海町の「玄」の字を片仮名の「カ」と「イ」で丸く囲み、町名をデザインしたも ので、町民の融和、結束、そして将来に向かっての飛躍、発展を表わす章として、1983(昭和58)年5月7日に制定されました。

また、2020(令和2)年度に誰もが愛着を持って使用できるようにLI※ロゴマークが作成されました。

玄海町の「玄」の字を片仮名の「カ」と「イ」で丸く囲み、町名をデザインしたも ので、町民の融和、結束、そして将来に向かっての飛躍、発展を表わす章として、1983(昭和58)年5月7日に制定されました。

また、2020(令和2)年度に誰もが愛着を持って使用できるようにLI※ロゴマークが作成されました。

町章原図

LIロゴマーク

※ローカルアイデンティティの略。「地域全体の特性」「地域の個性」の意味を持つ。

出典「玄海町史・下巻」

出典「玄海町史・下巻」

3.『玄海町の化石』

町内には約2300万年前から約500万年前(中新世時代)ごろの様々な化石が確認できます。諸浦からはサメの歯、牟形からはメタセコイアなどの植物化石が見つかっています。大薗付近の海岸では植物化石や生痕化石※が、浜野浦の海岸ではカキ、ヤマトシジミ、ハマグリ、クルミガイなどの二枚貝、ビカリエラ、ツメタガイ、キリガイダマシなどの巻貝の化石、生痕化石が採取できます。そのほか、大串新田、仮屋でも植物化石や二枚貝化石が見つかっています。

近年、約3500万年に北部太平洋などに生息していたペンギンモドキの大腿骨(太ももの骨)が座川内で見つかっています。

玄海町歴史民俗資料館には、桂花木の化石(仮屋)、植物化石(大薗)、古代木の化石(玄海原子力発電所)を展示しています。

近年、約3500万年に北部太平洋などに生息していたペンギンモドキの大腿骨(太ももの骨)が座川内で見つかっています。

玄海町歴史民俗資料館には、桂花木の化石(仮屋)、植物化石(大薗)、古代木の化石(玄海原子力発電所)を展示しています。

植物化石(大薗)

※生物そのものではなく、生活の活動の痕跡が地層内に残された化石。

参考図書:岸川 昇『新・佐賀の化石』東京経済,2005

参考図書:岸川 昇『新・佐賀の化石』東京経済,2005

佐賀県の化石<外部リンク>

4.『玄海町の石工』

県内の代表的な石工集団は嬉野市塩田町、小城市牛津町砥川、玄海町値賀川内の3つの石工集団であったと考えられています。その中心的な石工は、砥川の平川姓を名乗る一族との定説があります。佐賀鍋島氏の名護屋城築城(1591年~1592年)に、徳永九郎左衛門も石工頭として携わり、築城が終わると値賀川内に定住しました。その間、石工集団を形づくる集団となり、旧唐津藩領を中心に石工を家業とするようになりました。

徳永九郎左衛門は、名護屋城築城の石垣造の功労により、「唐津御領内の山並びに屋舗内軒先三尺以外の石は勝手に取ってもよい」とされるような石工頭でした。

狛犬など徳永一門が手掛けた石造物は、町内をはじめ唐津市内にも数多く残っています。近年は、値賀川内・座川内で数軒、石工業に携わっていましたが、現在では値賀川内の1軒となりました。石工業については、『玄海町史・下巻』に詳しく掲載しています。

徳永九郎左衛門は、名護屋城築城の石垣造の功労により、「唐津御領内の山並びに屋舗内軒先三尺以外の石は勝手に取ってもよい」とされるような石工頭でした。

狛犬など徳永一門が手掛けた石造物は、町内をはじめ唐津市内にも数多く残っています。近年は、値賀川内・座川内で数軒、石工業に携わっていましたが、現在では値賀川内の1軒となりました。石工業については、『玄海町史・下巻』に詳しく掲載しています。

値賀川内の石切り場

値賀川内石工組合(昭和11年頃)

出典「玄海町史・下巻」

5.『値賀村道陸橋』

小加倉字小前田の県道今村枝去木線沿いに古い橋があり、橋の銘には「ちかそんどうりくはし」「昭和六年三月」(1931年3月)とあります。現在は利用されていませんが、「旧値賀村銘」が残っている唯一のものです。

ちかそんどうりくはし

値賀村道陸橋

出典「玄海町史・下巻」

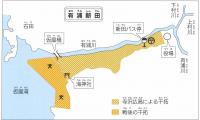

6.『新田開発』

唐津藩は、年貢増加を考え1596~1624(慶長~元和)年にかけて田畑の開発が進められました。当時の玄海町は平地が少なく、多くの米等がとれない中、人々は年貢を納めていました。『御普請願一件帳(ごふしんねがいいっけんちょう)』(1847~68年)によると、現在の新田から諸浦、有浦上の一部(高江城の麓)まで有浦新田が造成され、1622(元和8)年に完成しました。この造成には18年間かかったとされています。

造成の総面積は、28町1反2畝7歩(約27万8899平方メートル)で、広さはみずほpaypayドーム福岡約4個分になります。

その他、1751年~1764年(宝暦年間)の土井氏時代には大串新田(牟形)、池田新田(普恩寺)も寺沢広高時代の造成と伝えられています。

造成の総面積は、28町1反2畝7歩(約27万8899平方メートル)で、広さはみずほpaypayドーム福岡約4個分になります。

その他、1751年~1764年(宝暦年間)の土井氏時代には大串新田(牟形)、池田新田(普恩寺)も寺沢広高時代の造成と伝えられています。

出典「玄海町史・上巻」・ 「わたしたちの玄海町」

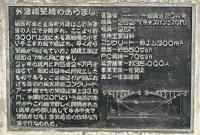

7.『渡船と外津橋』

外津(ほかわず)と唐津市鎮西町の串を結ぶ渡船は明治初期からあり、値賀村と名護屋村をつなぐ重要な海上交通でした。しかし、外津橋完工の前年1973(昭和48)年に、外津湾渡船業は終わりました。

外津橋は日本最初の長大鉄筋コンクリートアーチ橋で、その架設は海上33.5m、水深約20mという地形的条件からこの橋で新しく開発された「両岸から張り出してゆき中央で連結させる」(トラス張出し架設工法)、アーチでは世界最初の独特な方法でした。【1972(昭和47)年4月着工、1974(昭和49)年4月完工】

外津橋は日本最初の長大鉄筋コンクリートアーチ橋で、その架設は海上33.5m、水深約20mという地形的条件からこの橋で新しく開発された「両岸から張り出してゆき中央で連結させる」(トラス張出し架設工法)、アーチでは世界最初の独特な方法でした。【1972(昭和47)年4月着工、1974(昭和49)年4月完工】

施工状況

外津橋銘板

出典「玄海町史・下巻」

写真提供:三井住友建設

写真提供:三井住友建設

8.『陸上交通』

唐津からの県道が有浦に通じてから、物流の広域移動が始まりました。1914(大正3)年に素掘りの「牟形トンネル」が完成して、村と村が結ばれました。乗合馬車が通り、数年経つと乗合自動車の時代がきて、今日まで続いています。1921(大正10)年には、金の手―大手口間に定期自動車の運行が始まりました。

牟形トンネル完成記念写真

昭和4年ごろの乗合自動車

有浦橋(大正末期)

出典「玄海町史・下巻」

出典「玄海町史・下巻」

9.『盆綱引き』

諸浦区では1972(昭和47)年頃まで毎年8月16日に盆綱引きが、諸浦商店街道路上で行われていました。 東西に分かれ先に2勝した方が勝ちで、東が勝てば豊作、西が勝てば豊漁と云われていました。

値賀川内区の子ども綱引きは、2019(平成31)年3月28日、消滅の恐れがあり記録し残すべきとして佐賀県と福岡県に広く分布する盆の綱引き行事「北部九州の盆綱」として国の選択無形民俗文化財指定されました。

各地区で行われてきた綱引き行事も人出不足等により、年々消滅しています。

値賀川内区の子ども綱引きは、2019(平成31)年3月28日、消滅の恐れがあり記録し残すべきとして佐賀県と福岡県に広く分布する盆の綱引き行事「北部九州の盆綱」として国の選択無形民俗文化財指定されました。

各地区で行われてきた綱引き行事も人出不足等により、年々消滅しています。

諸浦盆綱引き(1963.8.16)

出典「玄海町史・下巻」・「玄海町の民俗」

10.『相撲力士 玉ケ橋谷五郎』

値賀川内字宝来地区に江戸相撲力士であった玉ケ橋谷五郎の墓があります。碑文によると、玄海町石田村生まれで俗名は八島音右ェ門。体重93.75kg、身長2.17m。19歳で相撲を始め、しこ名は鳴滝音右ェ門でした。唐津市北波多の力士・玉ケ橋谷五郎の弟子となり、江戸で13年勤めて給金は8両でした。先代が亡くなり、二代目玉ケ橋谷五郎を襲名しました。

33歳のとき値賀川内の古舘作左ェ門の養子となり、1893(明治26)年68歳で逝去(せいきょ)しました。子孫宅には、化粧まわしと安政3年(1856)の駄賃帳が受け継がれています。

近くには、白岩銀太郎墓があり、墓の上台が土俵で大変珍しいものです。

33歳のとき値賀川内の古舘作左ェ門の養子となり、1893(明治26)年68歳で逝去(せいきょ)しました。子孫宅には、化粧まわしと安政3年(1856)の駄賃帳が受け継がれています。

近くには、白岩銀太郎墓があり、墓の上台が土俵で大変珍しいものです。

玉ケ橋谷五郎墓

化粧まわしと駄賃帳

化粧まわし

白岩銀太郎墓上台

初代玉ケ橋谷五郎浮世絵(三代歌川豊国作)/玄海町所蔵

出典「玄海町史・下巻」

11.『電話』

玄海町で「ダイヤル式自動電話」(直通電話)が初めて開通したのは、1970(昭和45)年10月22日午後1時30分でした。

開通式が佐賀電機通信部長、唐津電報電話局長、玄海郵便局長、町議会議員など来賓多数出席のもとに当時の役場会議室において開催されました。山崎節治町長、岩下金一議長、中山穠前議長が保利茂官房長官との記念通話を行いました。

「ダイヤル式」電話の前は「電磁式」で、右側のクランクハンドルを回して電気を発生させて電話交換手に連絡して通話をしていました。

開通式が佐賀電機通信部長、唐津電報電話局長、玄海郵便局長、町議会議員など来賓多数出席のもとに当時の役場会議室において開催されました。山崎節治町長、岩下金一議長、中山穠前議長が保利茂官房長官との記念通話を行いました。

「ダイヤル式」電話の前は「電磁式」で、右側のクランクハンドルを回して電気を発生させて電話交換手に連絡して通話をしていました。

電話開通式

ダイヤル式黒電話

電磁式黒電話

出典「玄海町公民館報・1970.11.30発行」

12.『共同岩ぶろ』

昔、玄海町のいたるところに共同風呂がありました。その中の一つに諸浦に、明治中期(1890年代)まで地区民が共同で使用した岩風呂がありました。一枚岩の砂岩を縦約1.3m、横1.7m、深さ1.3mにくり抜いたものでした。浴槽の横にまきをくべる穴が開いており、鉄板で仕切っていたようです。大人4、5人が同時に入れるぐらい大きく、沸かすのに半日以上もかかりましたが、一度沸いたら岩の熱でなかなか冷めなかったようです。現在は、埋められています。

共同岩ぶろ

共同岩ぶろがあったとされる場所

13.『仮屋橋』

最初に仮屋橋が架けられたのは1902(明治35)年、橋は木造でたびたび濁流に流され、1925(大正14)年に橋ができるまでは両岸に針金を張り、箱舟に乗って針金を引きながら往来する「針金渡し」が行われていました。1953(昭和28)年の水害で再び流失、木橋に架け替えられましたが1958(昭和33)年にコンクリート橋へ替わりました。

現在の橋は位置が移動し1990(平成2)年3月に完工しました。

現在の橋は位置が移動し1990(平成2)年3月に完工しました。

昭和10年代の仮屋橋

昭和33年仮屋橋竣工式

現在の金の手と仮屋橋(右)

出典「玄海町史・下巻」

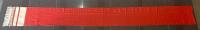

14.『芝居小屋』

値賀川内の白山神社内広場(旧児童遊園地)には、回り舞台装置付き木造瓦ぶき約40坪の芝居小屋がありました。年1回春ごろ旅役者招き3日間興行し、資金は日の出溜池の水代で賄(まかな)っていました。3年に1回は歌舞伎を招いていました。

値賀川内の回り舞台は、唐津の近松座(ちかまつざ)を真似て建造したもので、舞台装置は青年が人力で回していました。地区公民館には1901(明治34)年9月吉日とかかれている舞台引幕(龍虎)が残されています。幕は地区の人が布を購入し、縫うのも染めるのも行ったと云われています。芝居小屋は1964(昭和39)年、民間会社に売却され、敷地跡は整備されて児童遊園地となりました。

また、諸浦地区にも回り舞台を備えた舞台が1956(昭和31年)頃まで建っていたようです。

値賀川内の回り舞台は、唐津の近松座(ちかまつざ)を真似て建造したもので、舞台装置は青年が人力で回していました。地区公民館には1901(明治34)年9月吉日とかかれている舞台引幕(龍虎)が残されています。幕は地区の人が布を購入し、縫うのも染めるのも行ったと云われています。芝居小屋は1964(昭和39)年、民間会社に売却され、敷地跡は整備されて児童遊園地となりました。

また、諸浦地区にも回り舞台を備えた舞台が1956(昭和31年)頃まで建っていたようです。

舞台引幕(14m×2.9m)

芝居小屋跡地(白山神社)

出典「玄海町史・下巻」「玄海町の民俗」

15.『保育所』

かつて、玄海町にはわかば園(新田・1972年5月開園)、ふたば園(仮立・1973年4月開園)、みどり園(諸浦・1974年9月開園)、さくら園(中通・1981年4月開園)の4つの保育所がありました。

幼児の減少により、「さくら園」は1993年3月廃園、2000年4月、「みどり園」と「わかば園」の2園が統合され「あおば園」(新田)に、ふたば園(平尾・2003年4月開園)も新築移転し、園児たちは快適な環境の中で毎日元気に過ごしています。

「さくら園」と「みどり園」は児童館に、「ふたば園」は民間の飲食店、「わかば園」跡地は玄海町農畜水産物加工所「ふるさと発想館」になっています。

幼児の減少により、「さくら園」は1993年3月廃園、2000年4月、「みどり園」と「わかば園」の2園が統合され「あおば園」(新田)に、ふたば園(平尾・2003年4月開園)も新築移転し、園児たちは快適な環境の中で毎日元気に過ごしています。

「さくら園」と「みどり園」は児童館に、「ふたば園」は民間の飲食店、「わかば園」跡地は玄海町農畜水産物加工所「ふるさと発想館」になっています。

わかば園

ふたば園

みどり園

さくら園

16.『酒造場』

町内には、下記の酒造場がありました。詳細な場所は分かっていません。

1 諸浦地区

〇清酒「松浦の翁」 1788(天明8)年~1944(昭和19)年(合資会社有浦酒造場)

〇清酒「有冠」 1804~(文化)年間~1931(昭和6)年(合資会社有浦酒造場)

〇清酒「瀧の花」 明治中期~1931(昭和6)年ごろ (瀧の花酒造株式会社)

2 有浦上地区

〇清酒「有明」 1927(昭和2)年~1953(昭和28)年(木下酒造場)

3 その他

明治時代の記録に、山口長治酒造場があったとされるが、開業その他は一切不明。諸浦地区にあったとも云われています。

1 諸浦地区

〇清酒「松浦の翁」 1788(天明8)年~1944(昭和19)年(合資会社有浦酒造場)

〇清酒「有冠」 1804~(文化)年間~1931(昭和6)年(合資会社有浦酒造場)

〇清酒「瀧の花」 明治中期~1931(昭和6)年ごろ (瀧の花酒造株式会社)

2 有浦上地区

〇清酒「有明」 1927(昭和2)年~1953(昭和28)年(木下酒造場)

3 その他

明治時代の記録に、山口長治酒造場があったとされるが、開業その他は一切不明。諸浦地区にあったとも云われています。

木下酒造家屋 (昭和初期)

酒造場

出典「玄海町史・下巻」

17.『映画館』

人々の娯楽施設として最盛期の1960(昭和35)年には、佐賀県には約90の映画館がありました。映画館に関する資料や写真はありませんが、玄海町諸浦に「松竹館/有明松竹館」、詳細不明ですが仮屋や平尾にも映画館類似施設があったようです。「松竹館/有明松竹館」は、1958(昭和33)年に開館し1969(昭和44)年頃に閉館しました。

旧東松浦郡内には、岩屋映場(厳木)、相知座(相知)、家族館(北波多)、浜崎映劇(浜玉)、寿館(呼子)、昭和映劇(鎮西)、大鶴会館(肥前)など10館、旧唐津市は8館がありました。

旧東松浦郡内には、岩屋映場(厳木)、相知座(相知)、家族館(北波多)、浜崎映劇(浜玉)、寿館(呼子)、昭和映劇(鎮西)、大鶴会館(肥前)など10館、旧唐津市は8館がありました。

参考「映画年鑑1960年版 別冊映画便覧1960」時事通信社

「映画年鑑1969年版 別冊映画便覧1969」時事通信社

「映画年鑑1969年版 別冊映画便覧1969」時事通信社

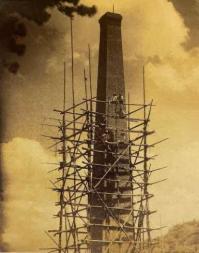

18.『製塩(新田地区)』

現在の町営住宅新田第1、3団地付近に製塩場がありました。製塩は、戦時中の1944(昭和19)年に国策として始められました。塩田の広さは六町歩(6ha)ほど。塩田で濃縮された塩水はポンプで工場へ送られ、釜で蒸留し塩にしました。食用で1947~48(昭和22~23)年ごろまで作られていたようです。

有浦村新田製塩煙突工事(昭和20年頃)

有浦村新田製塩場跡(昭和33年頃)※奥広場

出典「玄海町の民俗」

19.『炭鉱』

佐賀県では幕末から石炭の採掘が始まり、明治に入ると炭鉱が開かれました。町内には、下記の炭鉱がありました。黒形炭鉱の閉山と同時に玄海町の炭鉱産業も終結しました。

1 石田村炭鉱(字名古根) ◆1865(慶応元)年 ~廃坑不明

2 仮屋村炭鉱 ◆明治初期~1958(昭和33)年

3 有浦炭鉱(諸浦字大岩)◆1918(大正7)年~1964(昭和39)年

4 黒形炭鉱(牟形字柴神)◆1894(明治27)年~1965(昭和40)年

5 大串炭鉱◆1885(明治18)年~1953(昭和28)年

6 浜野浦炭鉱◆戦前~1957(昭和32)年ごろ。詳細不明。

7 十丈炭鉱(有浦下)◆1941(昭和16)年~1953(昭和28)年ごろ

1 石田村炭鉱(字名古根) ◆1865(慶応元)年 ~廃坑不明

2 仮屋村炭鉱 ◆明治初期~1958(昭和33)年

3 有浦炭鉱(諸浦字大岩)◆1918(大正7)年~1964(昭和39)年

4 黒形炭鉱(牟形字柴神)◆1894(明治27)年~1965(昭和40)年

5 大串炭鉱◆1885(明治18)年~1953(昭和28)年

6 浜野浦炭鉱◆戦前~1957(昭和32)年ごろ。詳細不明。

7 十丈炭鉱(有浦下)◆1941(昭和16)年~1953(昭和28)年ごろ

最盛期頃の黒形炭鉱納屋

出典「玄海町史・下巻」

20.『渡船』

国道整備が今のように進んでない頃、明治時代の後期から「仮屋湾渡し」で海路を使って金の手と対岸の唐津市肥前町菖津や京泊、仮屋湾などを往来していました。多いときは機械船4隻で営業されてましたが、大鶴炭鉱が1957(昭和33)年に閉山した頃、渡船は1隻に減り、その後1986(昭和61)年3月に仮屋湾渡船業は終わりました。

大鶴~金の手 渡し舟

金の手の渡船(昭和14年)

出典「玄海町史・下巻」

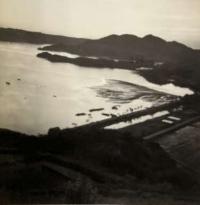

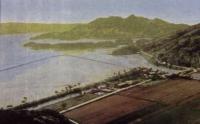

21.有浦干拓

町民会館、玄海みらい学園、唐津青翔高校などがある「いこいの広場」周辺(大字新田)の埋め立ては1953(昭和28)年から着手し、1962(昭和37)年に潮止めされ、1966(昭和41)年3月に有浦干拓は完成しました。干拓される前の海岸にはカブトガニも生息していました。

埋め立て前の新田風景

1960(昭和35)年

1987(昭和62)年 ※旧有浦中学校(右側)

有浦干拓竣工式典(1964(昭和37)年)

2000(平成12)年

22.『製紙』

玄海町内での製紙の歴史は古く、旧有浦村では享保(きょうほ)年間(1716~35)に始まったと伝えられています。製紙は楮(こうぞ)を原料にして、ほとんどが手作業。主に農家の副業的な経営で、10月から翌年2月ごろまでの農閑(のうかん)期の仕事でした。戦前は関西地方へも販売され、「有浦紙」「唐津紙」の名で有名でした。昭和期末(1985~1988)ごろ、長倉区の吉富綱治氏を最後に、有浦地区での製紙業の歴史は終わりました。

旧値賀村の製紙は、大正初期から農家に普及し100戸を超えていましたが、戦後次第に姿を消していきました。

旧値賀村の製紙は、大正初期から農家に普及し100戸を超えていましたが、戦後次第に姿を消していきました。

1983(昭和58)年頃の吉富綱治氏

漉き舟(玄海町教育委員会所蔵)

出典「玄海町史・下巻」

23.『伊能忠敬の測量』

日本全国の測量を続けていた伊能忠敬一行は、玄海町に4日間滞在し、1812(文化9)年9月1日、外津浦、今村、普恩寺村、平尾村、浜野浦村、大薗村ウジロ島まで測り、翌2日に再びウジロ崎から仮屋村畳崎へと測量していきました。

伊能忠敬測量日記には、「今村海辺より外津浦、今村、普恩寺村、平尾村、浜野浦村、大薗村、仮屋十倉、大薗海辺、仮屋畳崎、石田村、島々(三島、幸福島、仏島、藤島)、有浦川、諸浦村、牟形村、ウゲヤ島、玉子島、牟形村字大串新田(別手と合流)、竹ノ子島、丸瀬島、ワナレ島」等と記されています。

このとき、大薗(通称役場の辻)の山に、測量の基準)石があったと云われています。

伊能忠敬測量日記には、「今村海辺より外津浦、今村、普恩寺村、平尾村、浜野浦村、大薗村、仮屋十倉、大薗海辺、仮屋畳崎、石田村、島々(三島、幸福島、仏島、藤島)、有浦川、諸浦村、牟形村、ウゲヤ島、玉子島、牟形村字大串新田(別手と合流)、竹ノ子島、丸瀬島、ワナレ島」等と記されています。

このとき、大薗(通称役場の辻)の山に、測量の基準)石があったと云われています。

伊能中図 九州北半(国土地理院)<外部リンク>

出典「玄海町史・下巻」

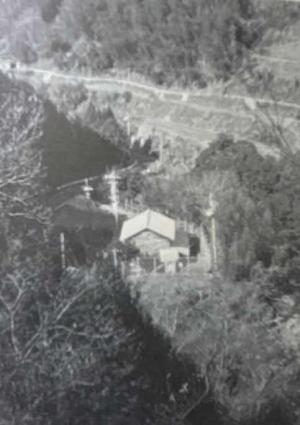

24.『防空監視硝』(玄海町仮立)

玄海町値賀浄水場横に、第二次大戦末期ごろ設置された飛来した敵機を見張るための施設である防空監視硝(ぼうくうかんししょう)があります。2階部分(監視所)は壊れ、仮眠室などがあった1階部分だけ現存しています。

防空監視哨では、哨長1人のもと、哨員6人が勤務し、24時間体制(夕方から翌朝まで)で、2人1組で交代(班)しながら警戒に当ったといわれています。硝員は、値賀村農水産業青年学校生でした。いち早く関係機関に報告するために防空監視哨員は見張り台に上がり、双眼鏡で敵機が来るのを見張っていたようです。

同様な施設が伊万里市あぐり山公園内にもあります。また町内には、戦争遺跡として、回天格納庫跡(値賀川内)をはじめ、防空壕跡が現存しています。

防空監視哨では、哨長1人のもと、哨員6人が勤務し、24時間体制(夕方から翌朝まで)で、2人1組で交代(班)しながら警戒に当ったといわれています。硝員は、値賀村農水産業青年学校生でした。いち早く関係機関に報告するために防空監視哨員は見張り台に上がり、双眼鏡で敵機が来るのを見張っていたようです。

同様な施設が伊万里市あぐり山公園内にもあります。また町内には、戦争遺跡として、回天格納庫跡(値賀川内)をはじめ、防空壕跡が現存しています。

防空監視硝外観

防空監視硝内部

出典「玄海町史・下巻」

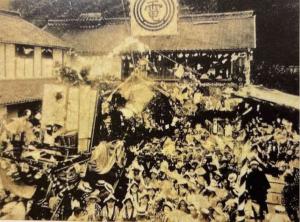

25.『有浦電気』

日本最初の電灯は明治19年東京電灯が発電機で、九州では熊本電灯の電気が明治24年に点灯しました。佐賀県では明治32年、北波多の芳谷炭坑が自家発電によって自給開始しました。唐津電灯が明治43年、有浦電気が大正10年に営業を開始しました。

有浦川発電所(大字藤平)で使用されていた水車発電機は、有浦川の水を利用して大正10年7月に出力60kwで運転を開始し、藤ノ平ダムが建設により平成4年3月に廃止されるまで約70年間電気をつくり続けました。

有浦川発電所(大字藤平)で使用されていた水車発電機は、有浦川の水を利用して大正10年7月に出力60kwで運転を開始し、藤ノ平ダムが建設により平成4年3月に廃止されるまで約70年間電気をつくり続けました。

在りし日の有浦川発電所

有浦電気株式会社本社 点灯祝賀会風景(大正10年)

出典「玄海町史・下巻」